あなたは今、何らかの目的で写真を撮る必要にせまられているのではないでしょうか。

手元にはカメラも持っている。スマートホンかコンパクトデジタルカメラ、もしくは一眼レフ、ミラーレスカメラが、既に用意されている。道具はある。

なのに撮り方がわからない。

せっかく撮るのなら、少しでもいい写真、いや、できれば最高の一枚を撮りたい、そう思っていますよね。

悩みの原因は何でしょうか?

「いいカメラさえあればいい写真が撮れると思っていたのに、どうやらそうではないらしい。」

「どうもうまくいかない」

「納得のいく一枚が撮れない」

このような感じでしょうか?

目的のある写真を上手に撮るためにはコツがあります。

上手く撮れないと感じるのは、コツをまだ知らないからです。

コツと少しの理論を身につけさえすれば、誰でも短時間で「思い通りに写真」が撮れるようになります。

センスはそれほど必要ありません。

見ること、感じること、行動すること、振り返ることができれば、いい写真は撮れます。

この記事では、カメラの使い方がよくわからない、上達するために何から始めたらよいのかわからないという方のために、まず取り掛かりやすい「オートでいい写真を撮る方法」、次に「半分オート(Pモード)で撮る方法」を順を追って解説します。

オートモードで構図感覚を鍛え、Pモードでピントと色の感覚を鍛えます。

思い通りに写真を撮れるようになりたい方が、読んだ後にカメラに詳しくなり、ステップアップして、楽しく撮影に出かけたくなる記事となっています。

初心者の方が写真やカメラのことを理解して、楽しくクリエイティブに撮影に出かけて、好きな写真を撮れるようなるために書きました。

そのため、まさかの10,000文字超え。

ものすごい長文記事ですが、いい写真を撮りたいと悩んでいる方のために、絶対にお役に立てる内容です!ぜひ読んでください。

全部オートモードでのいい写真の撮り方

まずは、面倒なカメラの機能や設定を覚えなくてもすぐに取りかかれるオートモードを使って、いい写真を撮る方法を説明します。

スマホのカメラでそのまま撮影したり、コンパクトデジタルカメラ/一眼レフ/ミラーレスカメラの「オート」のモードを使って撮影する方法です。

オートモードで撮ると、細かい設定をカメラ側が全部やってくれるので、大きな失敗なく写真が撮れます。

細かい設定とは何か?ざっくり、以下の2つです

- ピント合わせ

- 露出調整(明るさ調整)

プロのカメラマンや慣れたアマチュアが、現場で瞬時に自然に調整している細かいカメラの設定。初心者は、まだどのように調整すればよいのかわかりません。

そこをカメラが全部自動的に判断して助けますよ、というのがオートモードです。

実際、私も初心者の頃は随分とオートモードに助けらました。

経験なく、一眼レフカメラを使い、仕事に必要な「いい写真」を撮る必要があったので、選ぶモードは、必然的に、大きな失敗の少ない「オート」モードになったのです。

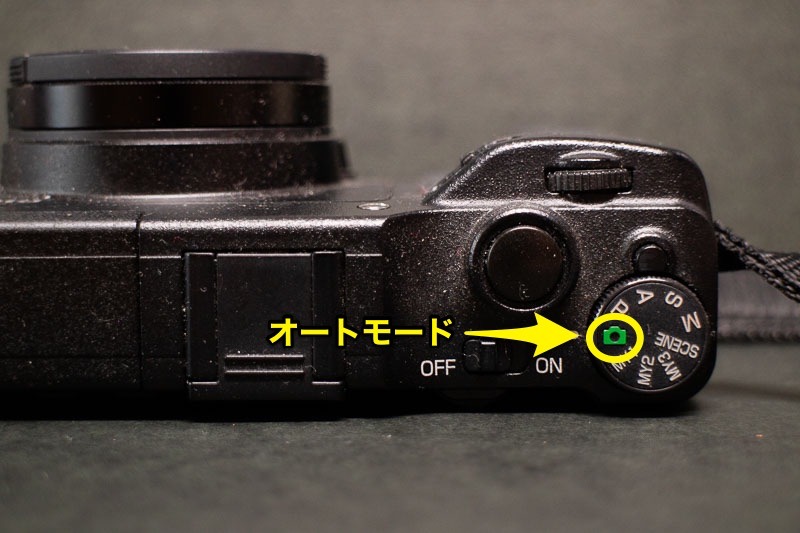

これは、コンパクトデジタルカメラでの、オートモードを選択するダイヤルです。

こちらはミラーレスカメラのオートモードを選ぶダイヤル。

下は一眼レフカメラのオートモードを選ぶダイヤルです。

オートで撮ると、写真で最も大事と言われる要素の一つに、集中できます。それは何か。

構図です。

実は写真の3大要素は

- ピント

- 露出

- 構図

の3つと言われています。

構図は写真の画面デザインと言ってもいいでしょう。

オートモードなら、カメラが、要素のうち「ピント」と「露出」を自動で決めてくれるので、撮影者は残りの要素である「構図」のみに集中できます。

私は「構図」にこそ、写真の上手・下手が一番強く表れると感じています。

構図を作ることは「フレーミング」と言い換えてもいいです。

何を中心にして、どこまで入れて、どこを入れないか。

これ、すっごい大事なんです。

そして構図の感覚は、値段の高いカメラを持っていなくても、充分に鍛えることができます。多くの人が毎日手にするスマホのカメラでも可能です。

構図感覚を鍛えて、使いこなせるようになったカメラの各機能と、いい光と、あといくつかの要素をピタリと組み合わせた時、驚くべき写真が撮れるようになっています。

すごい写真、撮ってみたいですよね。

まずは構図の考え方から見ていきましょう。

主役の配置と配分に気をつける

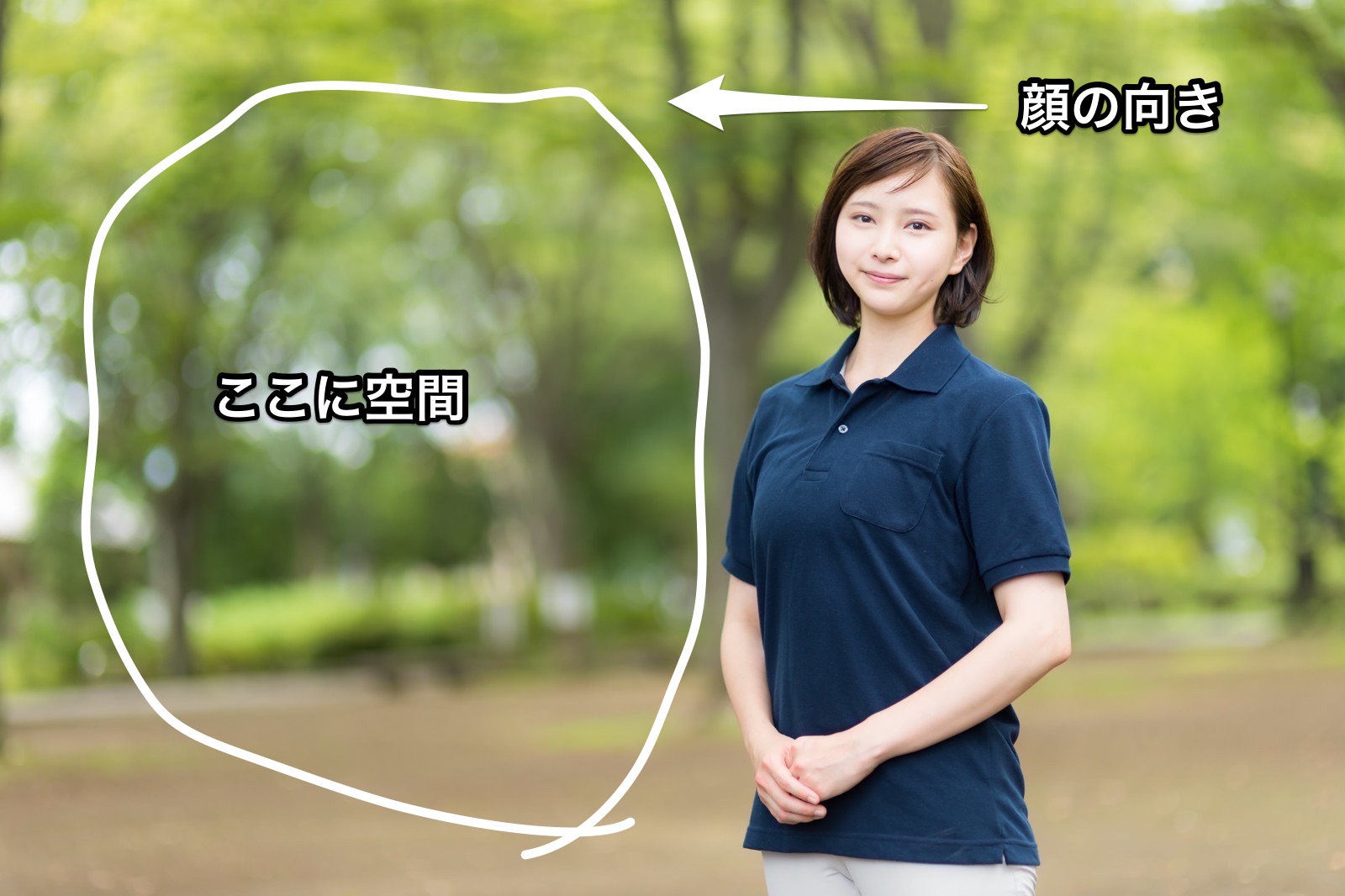

人を主役として撮影する時を例がわかりやすいと思いますので、例にとって解説します。

主役の周りに適度な余白を作る

主役の人の周りに適度な空間を作って人を配置します。

空いた空間が狭すぎると窮屈に感じますし、空きすぎていると間の抜けた感じになりますので、適度な余白を作りましょう。

「適度な余白」の感じがわかりにくいでしょうか?

はっきり何%と答えられないのですが、だいたいおでこの幅〜おでこの幅2段分くらいを空けると丁度良いように感じられます。

サンプルの写真もそのくらい空いています。

顔を正面に向けるなら、主役を正面に配置する「日の丸構図」が安定する。けれども‥

各種証明写真はこの構図ですよね。

ただ日の丸構図は安定はするのですが、たいていの人の顔は左右対称ではありません。

また、真正面から撮影すると顔が大きく見えてしまいます。

証明写真とし見慣れているだけに、その他の用途で使うにはちょっと違和感があり、かっこよく見せるには難しい構図です。

そもそも日常生活で、人と真正面から向き合って、顔をじろじろ見るほとんどないですよね…。

簡単にかっこいい構図にするためには、主役を少し脇に寄せるとよいです。

脇へ寄せる場合、寄せ方にコツがあります。

人の顔、目線が向いている側に空間的余白を作ると安定する

この写真のように、主役の人物を真ん中から少し脇に寄せ、大きく空いた空間の方に顔が向くようにすると、見る人が違和感を感じません。

厳密に言うとこの写真の場合は、顔の向きはほぼ正面なのですが、体が少し側面を向いており、その向いている側に大きい空間があるので安心して見ていられます。

逆に顔が向いている方の空間が狭いと、見た人が感じるのは微妙な違和感。

背面側に空間が空いた事例を2点ご紹介しました。

どうでしょうか?

何となくですけど、違和感を感じませんか?

それでは、同じ被写体と背景で、配置を変更してみます。

主役を左に寄せ、右側に大きな空間を作りました。

主役を右に寄せ、左側に大きな空間を作りました。

なんとなくほっとする、違和感のない構図になりました。

人間は縦長の生物なのでカメラを縦にした方が撮りやすい

カメラは横向きが持ちやすいので、横構図で撮る初心者の方が多いです。

出展:ぱくたそ

しかし、人間は縦に長いので、縦構図で撮る方がおさまりは良くなります。

スマホは、日頃縦に持って使うことが多いので、スマホカメラでの撮影メインの方は縦構図で撮るのが自然かもしれないですね。

人を1〜2人撮る時は、スマホを縦に持っての撮影が構図を作りやすいです。

端末の形状や使用習慣により撮りやすさの差がでますが、大事なことは、写真を撮る時は、なるべく多くのバリエーションを作って撮る方が良いということです。

ヨコ構図で撮り終わったら、タテ構図でも撮る。

タテ構図で撮り終わったら、ヨコ構図でも撮る。

撮影現場で没頭すると、ついつい忘れてしまいがちですが、「撮りきったらバリエーションを増やす」を心がけ、いろいろな構図パターンで撮るようにしてみてください。

いざ写真を使う段階で「こっちも撮っておいてよかった…!」

と過去の自分に感謝することがきっとあります。

逆にバリエーションを撮っていないと、

「あー、昔の自分、バカ、バカ!」

と過去の自分を殴りに行きたくなるかもしれません‥

気をつけて!

主役と背景や副題のバランスに気をつける

この写真の主役は、真ん中の女性です。

副題は、背景の緑と光、玉ボケでしょう。

非常に上手に主役を背景の中に配置していると思います。

ちょうど右と左の緑が切れる、真ん中の背景が奥に抜けている部分に人を配していて、人物がとても立体的に引き立って見えます。

主題と副題の扱いが上手な作例をもう一つ。

この写真も上手いです。

主題は、手前に座っている女の子。副題は画面上に見えている風鈴。

女の子が身につけているものがピンクなので自然に目を引きます。

また頭上の風鈴も、程よくカラフルなのでピンクとのバランスが良いです。

女の子が画面に占める割合と、風鈴が画面に占める割合の配分のバランスが良く、なおかつその間に落ち着いた深い緑があるため、目に優しく心地良い写真です。

カメラの向きが原因の歪みに気をつける

カメラを被写体に対して真正面から構えず、かぶせたり、あおったりして撮ると、写真は歪みます。

特に、写る範囲が広い「広角レンズ」で撮ると、歪みの度合いが高いです。

だいたい、30mm以下のレンズが「広角レンズ」と呼ばれるレンズになります。

例えば、代表的なスマートホンであるiPhoneのレンズは28mmくらいと言われています。

iPhoneで自撮りすると、鼻が大きく写る気がしませんか?

これが広角レンズの特長の、近いものが大きく、遠くのものが小さく写る現象です。

意図しない歪みを避けるためには、以下のことに気をつけましょう。

- 両手でしっかり構える

- グリッド線を使う

カメラは重いので、両手で構える方がほとんどと思いますが、スマホも両手で構えた方が安定します。

人は、腕よりも体幹が安定しているので、脇を固めて、両腕を体に押し付けるようにして構えると手ブレを押さえて、構図も安定します。

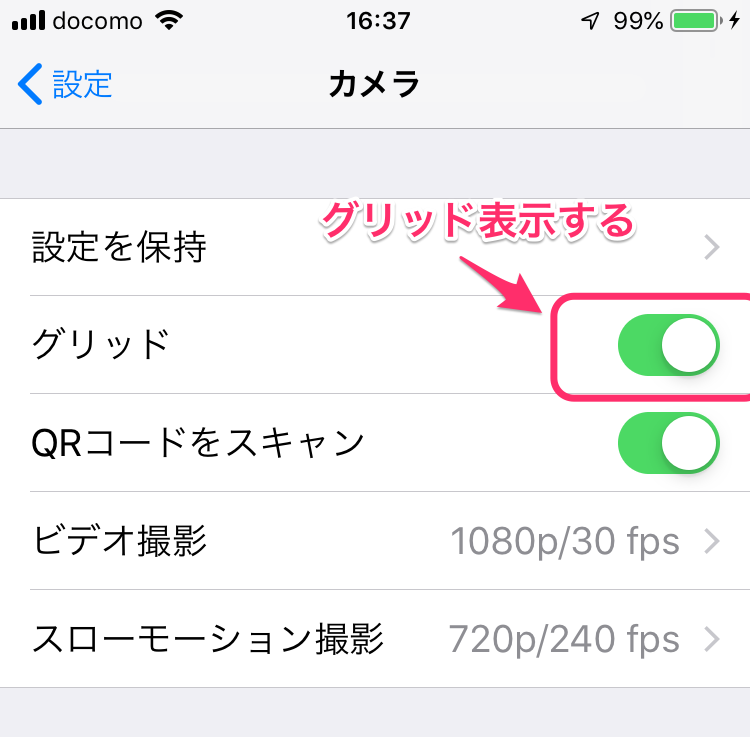

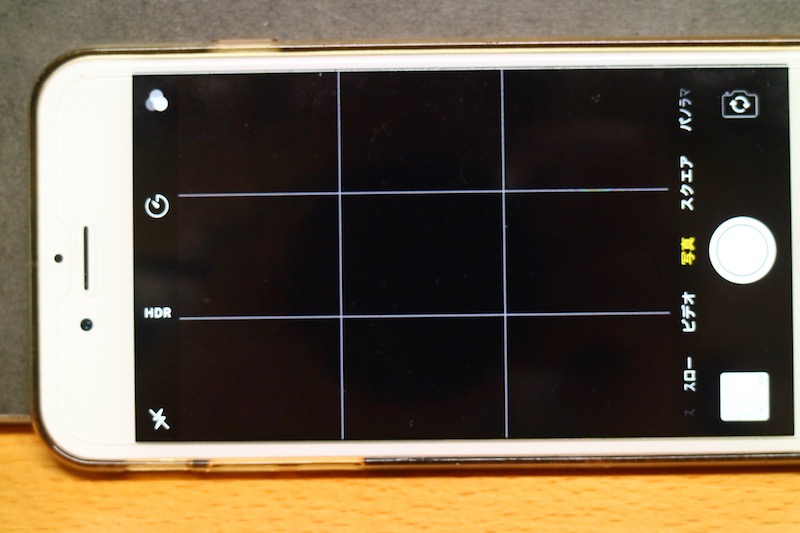

グリッド線というのは、下記のような分割線のことです。

歪みや傾きが目立つ被写体を撮影する時、このグリッド線をガイドに使い、カメラの上下の向き、左右の向きを微調整して撮影することで、違和感の少ないバランスのとれた写真に仕上がります。

参考に、iPhoneでグリッドを表示する方法を書いておきますね。

設定>カメラでこの選択画面になります。

「グリッド」項目をオンにする(この画像の状態)と、カメラ撮影モードの時に、グリッドが表示されるようになります。

写る範囲を意識的にコントロールする

写る範囲をコントロールするというのは、写真という四角形の中に含める範囲を自分で決めることです。

広い範囲を含めるのか?狭い範囲を含めるのか?

これが、写真ではめちゃくちゃ重要なんです。

写真上達のためには、現実の風景を目で見て、できあがりのイメージを、頭の中に(できればファインダーをのぞく前に)思い描かなければなりません。

「イメージを描いてから撮影に取りかかる」ことを心がけると、写真が上手くなります。

それでは、写る範囲のコントロール方法について解説していきましょう。

写る範囲のコントロール方法その1 レンズを変えて画角を変える

レンズを変えると、写る範囲が変わります。ところで、写る範囲のことを「画角」とも言います。

そして写る範囲が変わると、写真の意味あいが変わって来るのです。

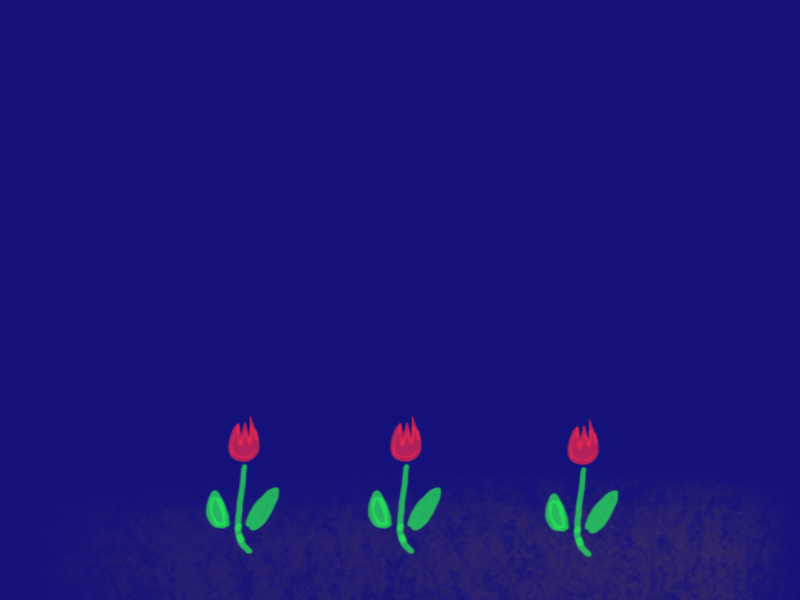

画角を変えると構図の意味合いが変わることを、イラストを使って説明しますね。

超つたない絵ですがw

画角が広い、狭いのイメージは理解できたでしょうか?

画角が広い方からは、

「花が3輪、仲良く並んで咲いてるなあ」とか

「広いスペースに3輪だけポツンと咲いているんだなあ」みたいなことが伝わったでしょうか。

画角が狭い方は、1輪だけ大きくアップなので、現場に3輪あることは伝わりませんが、「作者はこの1輪の花の美しさを訴えたかったのかな」とは、伝わると思います。

この項目では、元は同じ風景をどこで切るかにより、切り取った絵が伝えるメッセージが変わることを感じていただければいいんです。

さて、レンズの画角を変えるためには、レンズを変えねばなりません。レンズを変える方法は以下の2種類。

- 単焦点レンズを交換して使う(単焦点レンズには広角、標準、望遠がある)

- ズームレンズのズーム機能を使って、広角、標準、望遠を使い分ける

一眼レフや、ミラーレスカメラはレンズ交換できることが特長で、レンズを変えると様々なパターンの写真が撮れます。

面倒なレンズ交換をわざわざ実行する理由は、レンズを交換しないと撮れないものがあるから。

すなわち、広角レンズには広い範囲が写り、望遠レンズには狭い範囲が写ります。

花のイラストのところで説明したとおり、写る範囲が狭いか広いかで写真の意味は変わってきます。

レンズの説明を少しだけすると、単焦点レンズは、焦点距離が変わらないレンズ、焦点距離が「単」のレンズです。

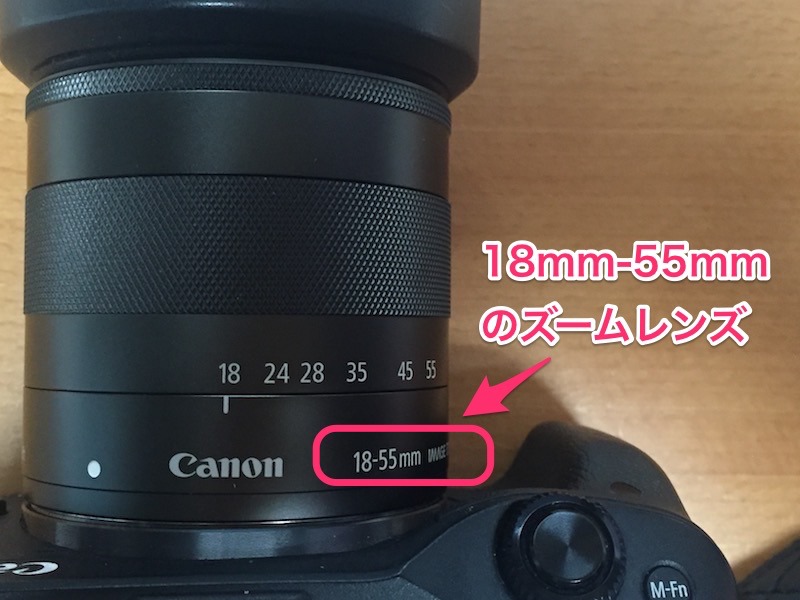

一方ズームレンズは、焦点距離が可変で、レンズ交換をしなくても、複数の焦点距離をレンズ1本で実現できる便利なレンズです。

例えば、下記のレンズは、18mmから55mmまでの画角を1本でまかなうズームレンズです。

スマホでもズーム機能が使えます。画面を指でピンチアウトすることで望遠レンズになるのです。

ただスマホで望遠の写真を撮ると、画質が落ちてしまうのが難点です。

しかし一眼やミラーレスカメラでレンズを交換し、望遠レンズで撮影した場合は、画質は落ちません。

面倒で重いけど、わざわざ高いレンズを買ってレンズ交換する理由はここにあります。

さて、実際にレンズを変えて画角を変えながら撮影してみましょう。

イラストと違い、現実の風景を背景にして撮影すると、画角違いによる画面の違いが、またくっきりと詳細に見えてきます。

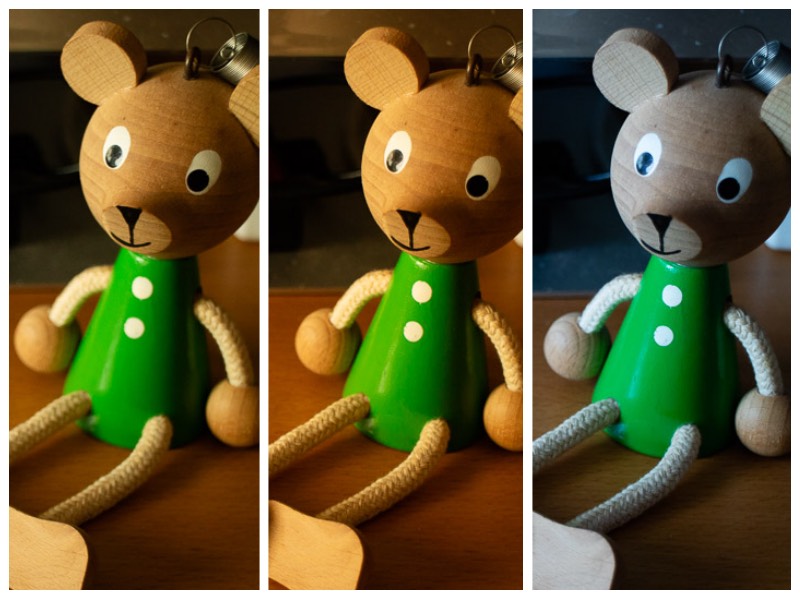

今回は、手元にあった木製の人形をモデルに、作例を撮影しました。

人形の大きさは、どの写真も大体同じになるように撮っています。

イラストのチューリップでは、被写体の大きさを変えましたが、このサンプルでは被写体の大きさは一定です。

一番上の、広角で撮った写真には、絵の中に広い範囲が含まれています。

我が家の台所ですが、広い範囲が写っているので、どんな洗剤を並べているのか、全部わかりますw。 多くの情報が画面の中に含まれています。

何かの透明パックに入った食べ物も、斜め後ろに写っちゃっていますw。背景に写り込んだ情報量が多いです。

次に、標準の画角で撮った写真は、背景として写る範囲が、やや狭くなりました。

上の棚の洗剤は見えません。そして流し台が少し近付いたように見えます。

一番下の、望遠で撮った写真は、背景の情報が引き算され、かなりシンプルになりました。

流し台はさらに引き寄せられたように見えます。

このように、レンズのズーム機能を使い分けることで、主役を引き立てる背景を、意図的に広くしたり、狭くしたり、自由に構築することができるのです。

今回は室内環境で、実践してみましたが、せひ、公園や神社や街や景勝地などの情報量の多い背景が広がる場所で実践してみてください。レンズ交換と画角チェンジによる背景の見え方の違いがストレートに感じられると思います。

背景をどこまで入れたいか?を決めた上で、使うレンズを決定し、撮影開始することが、構図を作る上での重要事項です。

写る範囲のコントロール法その2 立ち位置を変える

レンズを変える他に、自分と被写体の距離を変えることで、絵に変化を作る方法もあります。

具体的な実践方法は、以下の通りです。

- 被写体に近寄る

- 被写体から遠ざかる(引く)

- 被写体の側面に回り込む

「足を使って」

構図を変える方法です。

この方法を試す場合、初めはレンズの画角を一定にして実践すると良いと思います。

レンズは一定の方が、カメラと被写体の距離による撮影写真の違いを体に叩き込みやすくなるからです。

どんな画角でも良いのですが、私が通った写真教室では「50mm」で実践しました。

35mmから50mmくらいが、使いやすい焦点距離だと思います。

単焦点レンズがあればそれを使うのがベストですが、ズームレンズしか持っていないようでしたら、ズームを回さないように、テープで留めて使えば良いです。

こんな風に。

これはホームセンターで売っている、安いマスキングテープでございます。

スマホの場合は、ズームを使わないようにするだけで同じことができます。

さて、レンズを単焦点化して、実験です。

まずはモデルの人形に寄った(近付いた)写真

モデルさんが大きく写っています。

この写真の主役は、人形なんだな、とはっきりわかります。

モデルさんから引きで(遠ざかって)撮った写真

主役であるはずの人形が画面の中に占める割合が少なくなったことで、主題がぼやけました。

この写真の主役は、少し乱雑に散らかったデスクの様子なのか?それとも正面に配置されている真ん中の人形なのか?それとも机の空きスペースがこのくらいある、ということなのか?

まあ、ちょっとよくわからなくなりました。

とにかく、寄りの写真と引きの写真では、伝わることが違うんですね。

変化を付ける手段の一つとして、前後の距離の他に、カメラの方向を変える方法もあります。

これはモデルさんの側面に回り込んで撮った写真です。

側面に回ったことで、人形の立体感や構造がよくわかるようになりました。

この写真の場合、画面上での占有面積が広いので、主役感もあります。

アングルを変えて側面から撮ることで「第三者が見ている感じ」が出ました。真正面からの写真より、少々客観性が出るようです。

自分の立ち位置を変更することで、絵面が変わるだけでなく、写真が発するメッセージも変わって来るのでした。

写る範囲のコントロール法その3 全身を使ってカメラ位置を変える

写る範囲のコントロール法その2で使った、被写体と自分との位置関係を変えることで画面に変化を出すやり方の応用編です。

変化軸を増やして、より大きな変化を作り出します。

具体的には、以下のように、様々に体勢を変えて、撮影してみると、写真がどんどん変わっていきます。

- しゃがむ

- 腹ばいになる

- 手を上に伸ばす

- 手を前に伸ばす

- 高いところに登る

- 低いところに降りる

物理的に体勢を変え、視点を変えることで、写真が変わるのです。

様々な構図の写真を撮っていくことで、どの構図が自分が伝えたいことをよりよく伝えているのか?ということが見えてきます。

立った姿勢、座った姿勢で普通に撮影した写真は、普段、自分が見ているのと同じ視点なので、新鮮味はそれほどありません。

しかし、地面にはいつくばるような極端に低い視点、高いところにあるものをさらに上から垂直に見下ろすような、極端に高い視点からものを見ることは、日常生活ではまずないでしょう。

経験したことのない視点からの写真を見ることには、驚きと感動があります。

カメラと体と、その場にある使えそうなものは何でも使ってみるだけで、視覚的に全く新しい世界を作り出せるのです。

さて、実際に位置関係を大きく動かし、視点を変えて撮った写真を載せてみます。

まずは、しゃがんで下から撮った写真です。

斜め下に回り込んで撮った写真

ほんの少し下から撮った写真

手を伸ばしてカメラを構え、かなり上から見下ろして撮った写真

正面の真上から見下ろして撮った俯瞰の写真

レンズは全部同じです。

「35」という焦点距離のところに固定して撮っています。

それでも立つ場所を変え、体勢を変え、手を伸ばしたり縮めたりして、カメラからの視点を様々に変えるだけで、これだけの多くのバリエーションが作れるのです。

これが本当に大事なこと。

いろいろな構図を積極的に試してください。

試すこと、たくさんの写真を撮ることが写真上達を助けてくれます。

撮った写真を確認する

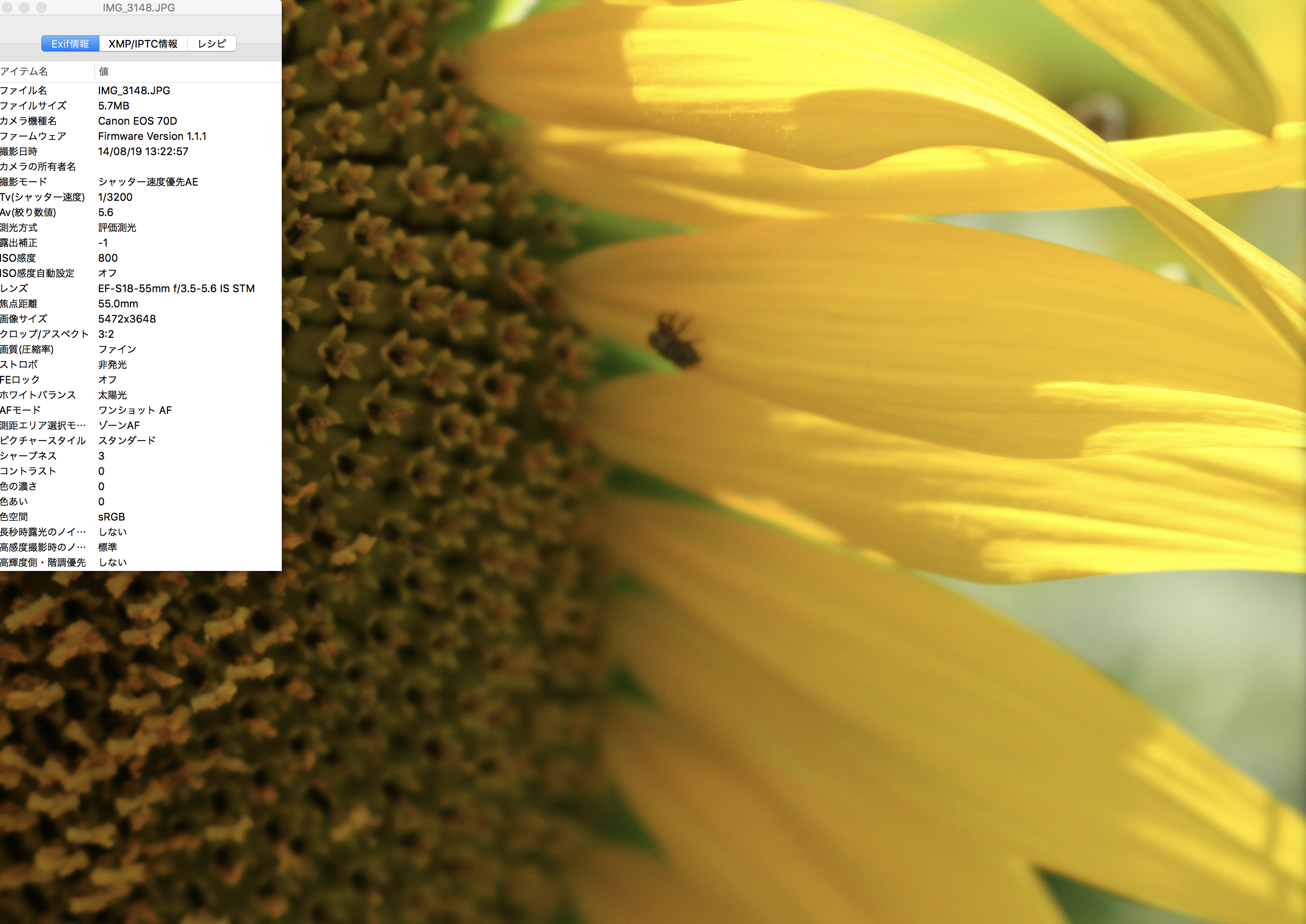

写真を撮ったら、撮りっぱなしではなく、どんな風に撮れたのか、確認することは非常に重要です。

写真を見返し、さらにその写真のシャッタースピードや絞り値などの設定情報を確認することは、デジタルカメラと写真の仕組みを理解するためには、絶対に必要な作業となります。

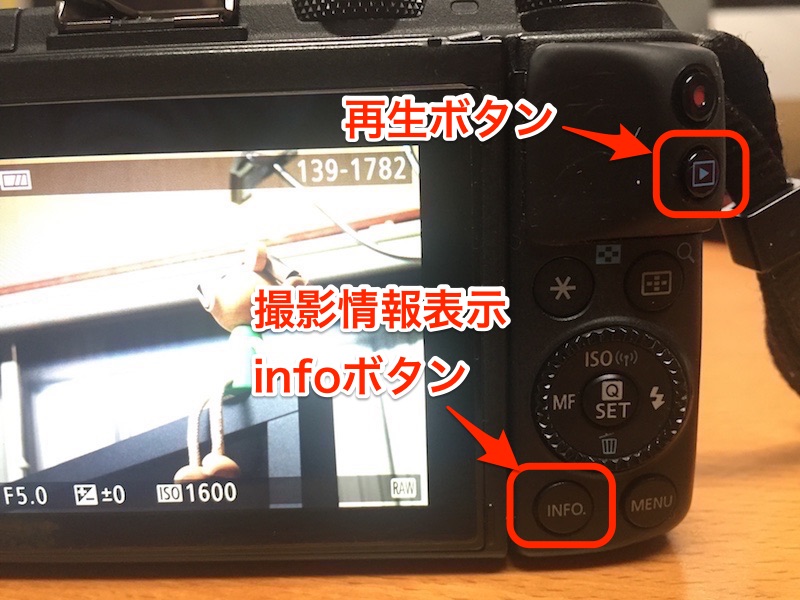

撮影した写真をカメラ内で確認する

写真の確認方法には「カメラ内での確認」「PCに取り込んで確認」「プリントして確認」する方法があります。

まずは、カメラ内で撮影画像を確認しましょう。

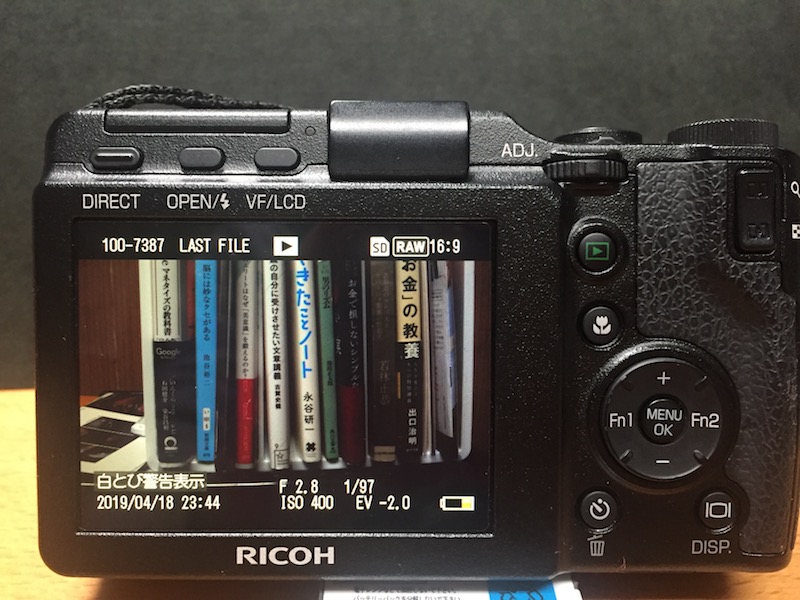

カメラに付いている「再生」ボタンを押すと、撮影した画像を確認できます。

四角の中に右向きの三角のマークが再生ボタンです。

撮影情報とは、ここで表示されている 「F2.8」「 ISO400」「 1/97」などの数値のことです。

撮影情報は、写真上達のためには大事な情報なので、自分のカメラでの表示の仕方を覚えておきましょう。

ただ、カメラの初期設定では、再生ボタンを押しただけではこのような詳細情報が表示されない場合がります。

たいていは「再生ボタン」で撮影画像を表示した後、「DISP」か「info」などのボタンを押すことで、詳細な撮影情報も表示されるようになります。

しかし詳細情報の表示方法はカメラ機種によって全く違うので、直感的にいじってみて表示されないときは、カメラには必ずついている「menu」ボタンを押して何かを調整する必要があります。

実際にmenuをいじって調整方法がわからない時は、いさぎよく取扱説明書で調べましょう。

撮影した写真をPCで確認する

さて、現場で画像を確認して、次に撮る写真の設定を修正するためにはカメラの背面液晶での確認は必須なのですが、液晶画面はやはりちょっと小さいです。

小さい画面では、細かい部分まで確認することは難しいです。撮影時、画面内に入り込んだ余計なものなど、見落としがちになります。写真に入り込んだ余計なものの見逃しは、写真上達の大敵。

対策としては、撮影した画像をPCに取り込み、大きな画面で確認するのが有効です。

大きな画面で見返すと、自分の写真のクセや好み、失敗点や問題点などが見えてきます。

苦しいんですけど、この「見直し作業」が写真上達の役に立つのです。

撮影した後は、苦しくても自分の写真を改めて見返し、問題点を発見して、次の撮影時に修正するようにしましょう。

撮影した写真を言葉で説明する

目で確認するだけでなく、写真を言葉でも振り返ってみると勉強になります。

撮った写真が自分で良いと思えれば、何が良いのか、言葉にしてみましょう。

「あんまり良くないな」と感じたなら、どのへんが良くないと思うのか?それも言葉にしてみましょう。

そして良くない原因が何であるのか推測し、次回は修正してみるのです。

その結果、改善が見られれば、一歩写真が上手くなっています。

この写真PDCA自主レッスン、ぜひやってみてください。

この繰り返しでどんどん上手になり、撮るのが楽しくなっていきます。

半分オート、少しマニュアルのPモードで写真を撮ってみる

さて、完全オートモードで、構図を作りながらの撮影に慣れたら、次は少しだけマニュアルにして撮ってみましょう。

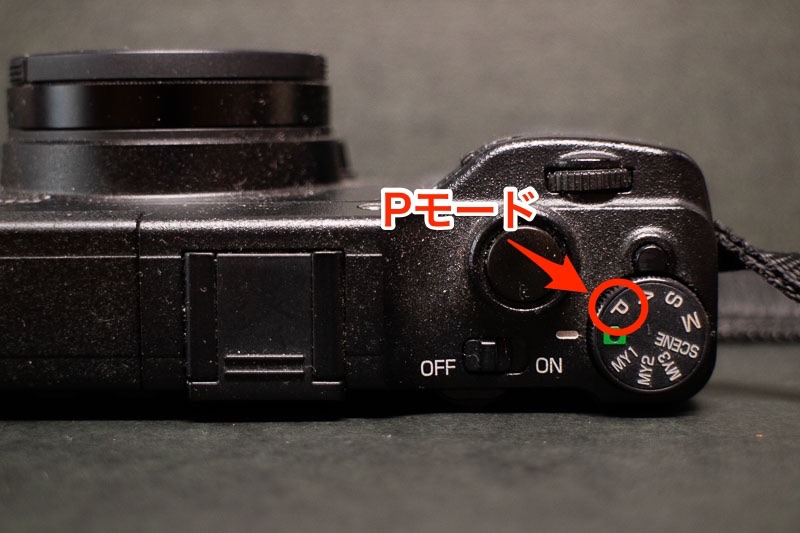

少しだけマニュアル露出にするには、カメラの「Pモード」を使用します。

Pモードにすると、オートモードでは使えない自由な設定が使えるようになるのです。

「少しだけマニュアル」のPモードで解禁される重要な設定は主に以下です。

- ピント

- 露出

- ホワイトバランス

- ピクチャースタイル

一つ一つ説明しますね。

ピント位置を自分で決める

オートの場合は、カメラ機種にもよりますが、ピントはカメラが自動で決めていました。

このため、自分がイメージしているピントの場所と、ずれた場所にピントが合うことも、よくあります。

初心者の方の場合、「ピントの場所を自分で決める」という感覚がよくわからない方もいらっしゃるかもしれないですね。

よく使うスマホのカメラなどは、誰が撮っても失敗しないよう、画面全体にピントが合うようにしてあるので、ことさらピント位置を意識しなくなりがちです。

ですが、思い通りに写真を撮りたいならば、ピント位置のコントロールは最重要事項です。

Pモードにすると、大抵のカメラ機種で、ピントを自分が意図した場所に合わせることができます。

ところで、ピントを自動的に合わせるオートフォーカス機能は、各カメラが自慢したい「セールスポイント」となっており、メーカーや機種により、その性能はまちまちです。

高いカメラや、最新のカメラのオートフォーカス機能は革新的に使いやすくなっています。

ただどんな機種でも必ず持っているオートフォーカス機能が

「中央一点」方式。

中央一点AF方式は、画面の真ん中に自動的にピントをあわせる方式です。

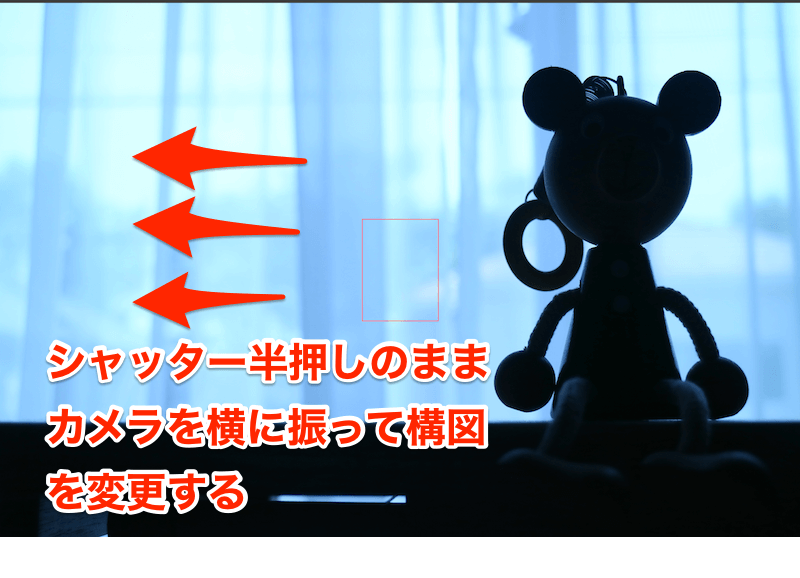

中央一点方式でのピントの合せ方(タッチパネルのない一眼レフの場合)

まず、主役の被写体を画面の真ん中に置き、シャッターを半押ししてピントを合わせます。

この方法で、脇に寄せた人形にピントが合い、背景はぼかすといった、ピント位置を意図的にコントロールした写真が撮れるようになります。

タッチパネル式の場合のピントの合せ方

スマホや、タッチパネル搭載のミラーレスカメラの場合はピント合わせは簡単です。

タッチパネルをタッチすると、タッチした場所でピントを合わせることができます。

iPhoneの場合は、カメラアプリにして、画面をタッチすると、タッチした場所でピント合わせ(と測光)を行います。

添付した画像の黄色の枠で囲まれた場所が、タッチでピント合わせした場所です。

露出(明るさ)を調整する

オートでは明るさもカメラまかせです。

このため、これまで撮った写真の中に

「暗すぎる」

や、

「明るすぎる」

といった写真があったかもしれません。

この問題は、Pモードにして「露出補正」すると解消できます。

自分の感覚でピタリと感じる明るさに変えられるのです。

下の写真は露出を操作していない、カメラが標準と判断して撮った写真です。

少し暗いような気がします。

この写真の露出を上げる(明るくしてみる)とこんな感じになります。

左が露出プラス2、右がプラス1です。かなり明るくなりました。

暗くした場合はこちら。

左が露出マイナス1、右が露出マイナス2です。全体に結構暗くなりました。

明暗の調整で、ものすごく印象が変わりますよね。

露出補正は大事な、よく使う機能なので、どのカメラでも素速くアクセスできるように、すぐいじれる場所にボタン配置されています。

ちなみに上に添付した露出補正ダイヤルの画像はEOS M3のものです。

カメラの上部にくっついていて、すぐに調整できるよう配慮されています。

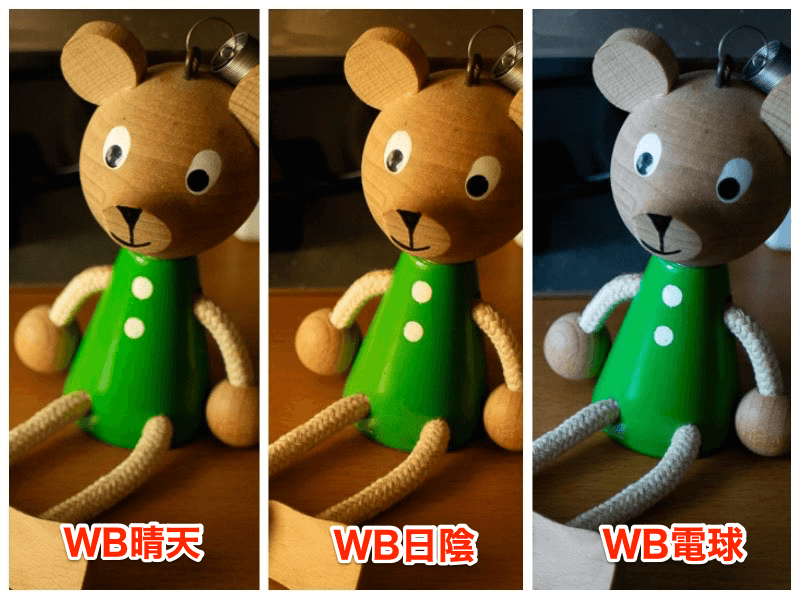

写真の青みor赤み(ホワイトバランス)を調整する

光の色味が、写真全体の印象に大きな影響を及ぼします。身の回りにある光には、実は赤みよりの光、青みよりの光があるのです。

オートモードでは自動的に赤みにも青みにも寄らないクセのない色に整えられていました。

これはこれで大きな失敗は起こりにくく、便利な機能です。

しかし、目で見て感じたニュアンスを伝えるためには、写真に赤みがあったり、青みを帯びていたりする方が都合が良い時があります。

光の色味をコントロールする機能が「ホワイトバランス」調整機能です。

ホワイトバランスをいじると、写真の印象がガラッと変わります。

WB(ホワイトバランス)は、「日陰」にすると赤っぽく、「電球」にすると青っぽくなります。

AWB(オートホワイトバランス)を使用すると、カメラが自動で判断した、赤みにも青みにも傾き過ぎないとされる色味になります。ただ、万能ではないです。

「写真の色が見た目と違う…」と悩んでいる方は、ぜひホワイトバランスを変更してみてください。

カメラメーカーの絵作りフィルターを活用する

人の目に見える形で色を出すために、各カメラメーカーは「ピクチャースタイル」「ピクチャーコントロール」「クリエイティブフィルター」といった色づくりのためのパッケージを、カメラに搭載しています。

撮影シーンに応じて、この絵作りフィルターを使い分けると、自分が望むイメージに写真を近づけることができます。

絵作りフィルターには、カメラメーカーの写真の色づくりに対する感性が現れます。

各メーカーはそれぞれ独自の色作りポリシーを持っていて、その違いが面白いです。

例えばキヤノンの場合。

「ピクチャースタイル」という名称で絵作りフィルターが用意されています。

ラインナップはオート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ。

ピクチャースタイルを被写体や撮影シーンに応じて使い分けると、写真が変わりますし、楽しいです。

キヤノンの3パターンのピクチャースタイルで撮り比べてみました。

上から

「ポートレート」

「風景」

「ニュートラル」

です。

ポートレートはコントラスト低めで優しい色調、風景は色あざやかでくっきり、ニュートラルはくすんだ感じですね。

どれが優れているということではなく、自分がどう表現したいか、で最適なスタイルを選ぶことが大事です。

「うわ〜キレーイ!」

という気持ちを表現したいなら、くっきりの「風景」が良さそう。

「はー、何だか何もかも疲れちゃったな…」

みたいな気持ちを表現したいなら、ちょっとくすんだ「ニュートラル」。

キヤノンの場合、あまりぶっ飛んだスタイルはなく、割と優等生的なフィルターが取り揃えられている印象を持ちます。

タイトル下に掲載した画像は、オリンパスのクリエイティブフィルターを使って撮影した写真の比較画像です。

オリンパスは割と攻めたフィルター作りをしていて、この作例では、左から「ファンタジックフォーカス」「クロスプロセス」「デイドリーム」というフィルターを使って撮っています。

オリンパスとキヤノンとはフィルターづくりの感性が全然違って面白い!

ピクチャースタイルの特徴を把握して、使い分けながら撮っていくと、どんどん撮影が楽しくなっていきます!

複数の設定を組み合わせて自分好みの写真を作る

露出の選択。

ホワイトバランスの選択。

絵作りフィルターの選択。

この3つを自分なりに、仕上がりを予想して組み合わせることで、オリジナルな作品が出来上がります。

眼の前の光景に忠実に仕上げても良いですし、目の前の光景を元材料に、目に見えているのとは違うイメージを作り上げるのも良いでしょう。

「組み合わせて、自分なりの世界を作る」

ここに写真の面白さがあります。

いい写真を撮るために具体的に始めるべきこと

いい写真を撮るためには、カメラに慣れることがとっても大切。

カメラの操作に慣れて、どこにどんなボタンがあって、押すとどうなるかをマスターすることが、非常に大事です。

初心者の方のカメラの扱いを拝見すると、大事にカバンの奥にしまって、おそるおそる使っている方が多いです。

大事に扱うのは良いことですが、カメラは道具なので、ガンガン使って、使い倒してこそ上達します。

多くの枚数を撮ることなく、いきなりいい写真が撮れることって絶対ないです!

目をつむって触っても、

「あ、これはあのボタンだな」

とわかってしまうくらい、持っているカメラの機能に精通できると理想的。

機能に精通すると、現場で慌てずに済みます。

「あれ、なんでこんなことになっちゃったんだろ?」

という、無駄なミスが減ります。

ミスが減れば撮影に集中できて、ヒット率が高くなります。

カメラを普段から持ち歩いて、目に引っかかるものがあれば全部撮りましょう。

通勤にも持っていきましょう。

そのためのカバンがなければ買った方がいいです。

そうして世界を見る機会、カメラを使う機会、撮った写真を振り返る機会を増やすことが重要です。

いい写真のお手本になるサイト

今はWEB上に、お手本にしたり参考にしたくなる写真が、大量に掲載されている時代です。

自分の目指す方向性に迷った時や、アイデアに詰まった時、人の撮った写真を見ることは何かのヒントになります。

今私が「これは素晴らしい、参考になる。」と感じているサイトを紹介します。

人を撮りたい時に参考になるサイト

写真家の山岸伸さんが、写真に撮られることのプロではない、普通の人を撮影している作品シリーズです。

しかし被写体の人物は仕事人としてはその道のプロである方々ばかり。

どのように撮ればその人達が生きるのか?計算し尽くして撮影されたであろう肖像写真は、見れば見るほど学びが多い。

人物の撮り方に悩む人には、めっちゃ参考になるサイトです。

書籍:ポートレイトノススメ

著:藤里一郎

写真家、藤里一郎さんの作品も非常に勉強になります。

風景の中にどんな配分で人を配置するのか、その時光はどうなのか?ご紹介した書籍『ポートレイトノススメ』は、有益情報の宝庫です。

インスタで受ける投稿、食べ物をきれいに魅力的に撮りたい

出展:スターバックスコーヒージャパン

インスタグラム

https://www.instagram.com/starbucks_j/

食べ物をおしゃれに撮っていいねをたくさんもらうためにはどんな考え方で、どんな世界観で、どんな構図や光の写真が良いのか?の参考になります。

食べ物写真の参考にするのは、インスタグラムのほか、デパートの食品関連催事のチラシです。写真の魅力で集客数が決まるであろう、チラシ掲載の食品の写真はキレイで美味しそうで本当に魅力的。

色や光やレイアウトをじっくり見て、研究しています。

まとめ

この記事では、撮ることに慣れていないけれど、いい写真を撮りたい人のために、オートで練習すること、半分オートのPモードで練習すること、学んだ後に実践することを詳しくお伝えしました。

記事のポイントを振返りますと、以下のようになります。

- 考えて構図を作る

- 意図を持ちピントを合わせる

- 露出調整して明るさを変える

- ホワイトバランスを調整して雰囲気を変える

- カメラのフィルターを使いこなす

作品のお手本にしたい参考サイトも掲載しました。

記事を一読して全て実践すれば、初心者の方が確実に一歩前進する内容になっています。

いい写真を撮りたい人はぜひ参考にしてくださいね。